Hay un poema que contiene un

universo. O mejor dicho: hay un poema que no es capaz de contener la potencia

del mismo universo que creó. Se trata de

una potencia no sólo del lenguaje, repleto de metáforas tensadas hasta el

extremo, de imágenes siderales, de deseos inocentes y rabiosos -como el que

mascan los niños-; también se trata de una potencia que transgrede al lenguaje

mismo, que trastoca su sentido socialmente convenido o gramaticalmente

determinado, que es un manantial de imaginación susceptible de rebasarse a sí

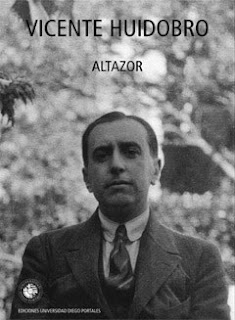

mismo. Por eso quien busque a Vicente Huidobro en Altazor sólo encontrará su

remedo: la máscara de una máscara o un dedo que indica otro dedo. Lo que hay en

Altazor está lejos de ser un poema, un conjunto de cantos, o un género

definible bajo un estilo catalogable. En Altazor no hay autor ni destinatario:

su universo posee otras leyes: ninguna. O quizás sí. Sólo la ley, no escrita ni

enunciable, que permite el esparcimiento de lo imaginativo hasta su límite y

más allá: corroer los cimientos de toda sintaxis, de todo sentido amparado en

la cotidianeidad, para liberar la potencia fonética, musical, cósmica del

hombre.

La noción de normalidad es

profanada en virtud de una armonía que traspasa el orden. Pero, a su vez,

instala una normatividad irresponsable, descargada de toda culpa, sobrexpansiva

en sus ansias de quebrar hasta la misma significación del lenguaje, hasta la

significación de los signos. En una palabra es la de-signación: la designación de la imaginación como leitmotiv, como sentido palpable y

trascendente a toda metafísica. Quien designa es un “Pequeño Dios” luminoso,

aunque jamás endiosado. Así, esta normatividad de la de-signación será el

elemento que subvierta -desde el Prefacio y en los tres primeros Cantos- el

desgastado orden romántico de la lírica, a través de un malabarismo metafórico

sin igual y de alusiones a imágenes yuxtapuestas, capaces de estallar y

recomponerse con la velocidad tecnológica de un avión atravesando un espejo o

con la jovialidad de un niño que mece las piernas sentado en los anillo de

Saturno. A su vez, esta capacidad de de-signar, o sea, de corroer lo vigente y de

crear una potencia estética al mismo tiempo destituyente y trascendente, será

la encargada de descomponer y explorar el lenguaje como aventura en busca de lo

ignoto –desde el Canto IV hasta el último-, cuya función opera como una

refutación e hipotética refundación de la subjetividad.

El mayor anti-discípulo de

Huidobro, Nicanor Parra, a 100 años del nacimiento del Maestro, le dedicó una

oda que no es más que la constatación que anuncia al Superhombre: "Also Sprach

Altazor". Nietzsche resuena en el conjunto de Altazor porque Huidobro se

escondió tras del poema tan magistralmente como un niño tras su niñez: fundando

un universo que, sin necesitar permanecer, vuelve una y otra vez, en eterno

retorno.