|

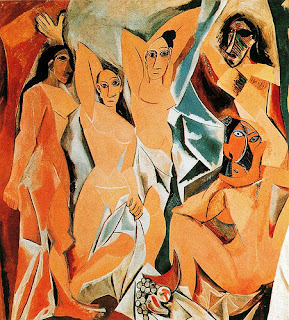

| "Cristo destruye su cruz" (1943) de José Clemente Orozco. |

La ira de Cristo se desata contra los símbolos que consagran

su dolor en pos de la supuesta Redención de la humanidad. Es una ira de fuego.

Es una ira que quema hasta el éxtasis. Pero también es la ira que destruye las

cadenas que apresan a la humanidad misma. Destruye a la religión y su ideología

de debilidad, de sometimiento ingenuo, de esperanza ya podrida y cansada de

esperar el supuesto advenimiento de un “supramundo” donde esos mismos débiles

serán, invertidamente, vestidos de dichosos.

En efecto, al pintar la ira de este Cristo que desata una

tormenta de fuego y destrucción contra la pesada joroba de la cruz, contra los

pilares de un Templo de papel y papeles a seguir, contra Las Sagradas

Escrituras y su lectura literal, contra los miles de libros escritos con

palabras vacías que intentan fundar la vida en un insulso más allá, en contra de todo eso José Clemente Orozco arremete decididamente. Es decir, arremete en

contra de las corrientes de catolicismo más conservadoras del México de los

primeros años del siglo XX –y las cuales sigue formando, lamentablemente, una

de los puntos más oscuros de nuestra heredada identidad Latinoamericana-. Así,

el pintor mexicano, posicionado desde una postura marxista que aboga por un

cambio social radical en este mundo, condena las lecturas contemplativas y

reaccionarias de las corrientes católicas que favorecen, en tanto ideología de

representación del mundo y de práctica cómplice con los intereses de los

poderosos, la predominancia del orden de explotación del hombre sobre el

hombre. Y todo porque el mundo, tal como lo señalara Marx, se debe transformar

de una buena vez antes que interpretarlo mil veces.

Si ese Cristo que dentro de su humanidad sufriente y

doliente, iracunda e irreductible, se rebela contra el destino impuesto metafísicamente

es porque en él está palpitando la fuerza de la carne como dimensión primordial

de la revolución marxista: tiene a la experiencia como soporte. Es verdad que

no hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria, sin embargo pareciera

ser que toda teoría florece desde una extraña materialidad que delinea las

formas de dicha teoría hasta hacerla regresar, para cargar de nuevos bríos y

posibilidades, de fuerza y horizontes de sentido, a esa misma materialidad. Por

ello, la vida material, como carne y dolor, está en la base de la historicidad marxista y de la experiencia humana: desde allí se proyectarán los límites y los

alcances de la revolución.

En última instancia, la fuerza expresiva que logra generar

Orozco en una tela donde impera el más mínimo juego cromático se debe

justamente a que en ella todo es acción y evidente actualización temporal de lo

simbólico. La expresión viene dada por la explosión de un acontecimiento que

incuba en sí mismo una significación capaz de rebasar cualquier preciosismo

formal, tal como si se tratase de una “pintura literaria”: el contenido ha

superado a la forma. Y esta “Pintura literaria” ha bebido de lo más profundo de

la historia humana. Ha bebido de ese hito –el cristianismo- que, al devenir otra máscara más de la misma

explotación del hombre por el hombre, también termina por dejar en evidencia su

más miserable gesto: el de ocultarse ella misma tras la máscara de un perdón

incapaz de reconocer sus propios pecados históricos. Y sólo la acción radical engendrada a partir de esa ira puede cambiar el mundo sin enmascararlo una vez más.